“Su Roma un vento di barbarie”

Era forse l’uomo più famoso d’Italia. A diciott’anni, nel 1881, si era trasferito nella Capitale dalla natia Pescara. A venti era già diventato il “re del gossip” sui giornali italiani, che si fiondarono sul suo “peccato di maggio” e sul suo matrimonio riparatore con la duchessa di Gallese, Maria Hardouin. Non ancora “Vate”, ma già redattore di punta de “La Tribuna” con lo pseudonimo di “Duca Minimo” e direttore delle “Cronache Bizantine”.

Sto parlando di Gabriele D’Annunzio, colui che fu il simbolo stesso dell’Italia a cavallo fra Ottocento e Novecento. Di lui si conosce l’attività letteraria e l’ancora più intensa attività amorosa, le ardite imprese della Grande Guerra e quella di Fiume, la capacità di saper cogliere le novità dei tempi, utilizzando i nuovi strumenti che l’epoca aveva appena inventato: dalla pubblicità, al cinema, alla fotografia.

Si conosce meno, invece, quella sensibilità che oggi potremmo quasi definire “ambientalista”, che lo portò a intraprendere una feroce battaglia polemica per la difesa di Villa Ludovisi e di altre aree verdi di Roma, contro una speculazione edilizia, che proprio in quegli anni faceva prepotentemente la sua comparsa nella Capitale.

“Sembrava che soffiasse da Roma un vento di barbarie… Il contagio si propagava da per tutto, rapidamente. Nel contrasto incessante degli affari, nella furia feroce degli appetiti e delle passioni, nell’esercizio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni senso di decoro era smarrito, ogni rispetto del passato era deposto… Il piccone, la cazzuola e la mala fede erano le armi”.

È con queste parole, contenute nel suo romanzo del 1885 “la Vergine delle rocce”, che D’Annunzio comincia a descrivere la Roma che egli ha da poco conosciuto. È la Roma Umbertina, quella in cui spuntano come funghi nuovi quartieri, senza una logica urbanistica e senza rispetto per il passato della città, che anzi gli speculatori tentano deliberatamente di cancellare. D’Annunzio fiuta il pericolo e tenta di arginarlo come può.

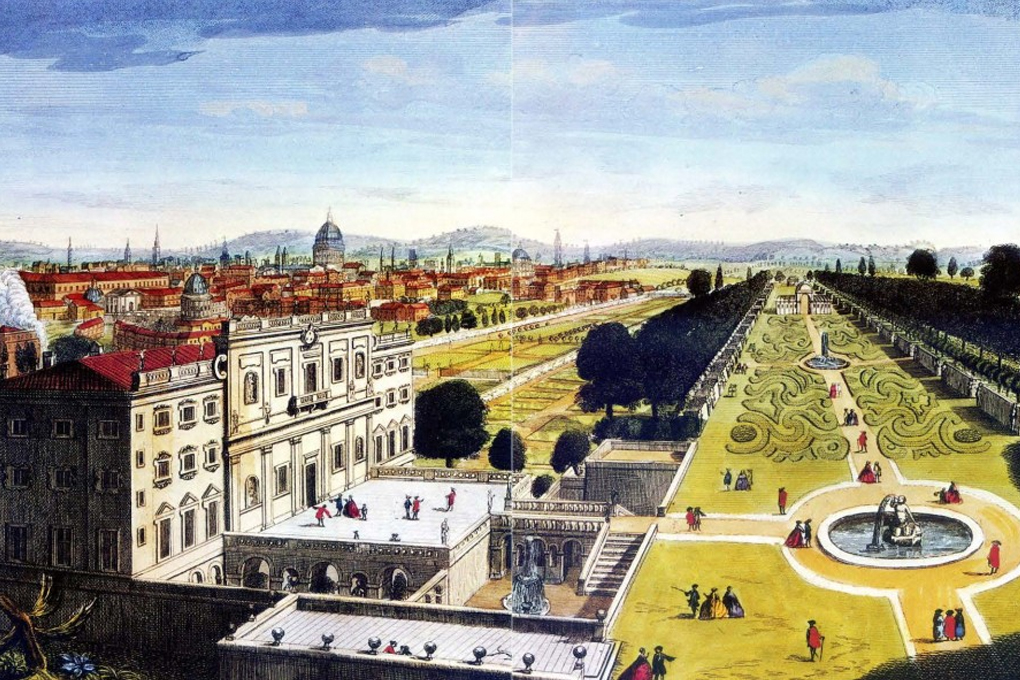

L’apice si ha l’anno successivo, quando per fare posto al quartiere in cui oggi sorge via Veneto, viene distrutta una delle perle della città, la villa Ludovisi, splendido giardino seicentesco amato da Goethe, monumento nazionale. Una speculazione edilizia in piena regola, con la complicità del sindaco Torlonia e della Società Generale Immobiliare, la stessa che settant’anni dopo, ai tempi di Rebecchini, si sarebbe resa protagonista degli scandali del “sacco di Roma”. cioè la speculazione edilizia degli anni Cinquanta.

D’Annunzio è schifato e dalle colonne della Tribuna lancia i suoi strali, con parole quasi identiche a quelle usate un anno prima nel suo romanzo: “I giganteschi cipressi ludovisii, quelli dell’ Aurora, quelli medesimi i quali un giorno avevano sparsa la solennità del loro antico mistero sul capo olimpico del Goethe, giacevano atterrati… Sembrava che soffiasse su Roma un vento di barbarie e minacciasse di strapparle quella raggiante corona di ville gentilizie a cui nulla è paragonabile nel mondo delle memorie e della poesia”.

Le sue parole suscitano uno scandalo internazionale. Il pittore Hèbert, direttore dell’Accademia francese a Villa Medici, invia al Comune un suo ritratto di “Roma sdegnata”. Hermann Grimm – il nipote dei famosi Fratelli Grimm – pubblica un pamphlet sulla “Distruzione di Roma”, un inno romantico contro la morte di villa Ludovisi – “il luogo più bello della terra” – e inveisce contro la “barbarie italiana” che minaccia la Città Eterna. Sulla stampa tedesca si unisce anche lo studioso Ferdinand Gregorovius: “Gli italiani stanno distruggendo Roma!”

D’Annunzio torna sul tema anche nel più famoso dei suoi romanzi, “Il piacere”, pubblicato nel 1889 ma ambientato proprio nel 1886 e nel quale il protagonista, Andrea Sperelli, finisce per citare la villa Ludovisi e le scandalose e barbariche devastazioni edilizie compiute a Roma.

Purtroppo né le parole di D’Annunzio, né lo scandalo internazionale, riusciranno a fungere da freno per quella febbre del mattone che finirà per trasformare radicalmente – e in modo irreversibile – il volto della città. Nel 1891 il poeta pescarese lascerà definitivamente Roma, per non stabilirvi mai più la propria residenza.