Roma non è cosa da romani

Ci sono opere che sono diventate il sinonimo stesso di Roma. È successo negli anni Sessanta alla Dolce Vita. In tempi più recenti è accaduto alla Grande Bellezza. Ce ne sono altre che esprimono la quintessenza della romanità, come il Marchese del Grillo. Altre ancora portano la Città Eterna già nel loro nome, come Mamma Roma. O hanno titoli in romanesco come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.

Cosa accomuna tutti questi racconti e questi film? Il fatto che nessuno degli autori di queste opere fosse romano. Si va dalla Romagna di Fellini, alla Napoli di Sorrentino, dalla Bologna di Pasolini, alla Milano di Gadda. E poi ancora i pescaresi Flaiano e D’Annunzio, il viareggino Monicelli. Tutti venivano da fuori. Per non citare il De Sica di Ladri di biciclette, che perlomeno era ciociaro.

È come se per raccontare al meglio la nostra città, per vederla davvero senza restarne travolti, bisogna venire da lontano, arrivare qui un po’ dopo, per mantenere quel distacco, quella lucidità di visione e di giudizio, che forse, se a Roma ci si è nati e ci si è sempre vissuti, non è permessa.

Si dice che una coincidenza sia una coincidenza, due coincidenze facciano un sospetto e tre coincidenze forniscano una prova. Qui le coincidenze sembrano arrivare in numero infinito. Si comincia già sul finire dell’Ottocento, in quella Roma Umbertina in rapida trasformazione, travolta dal nuovo ruolo di Capitale d’Italia e da un eccesso di ottimismo belle époque.

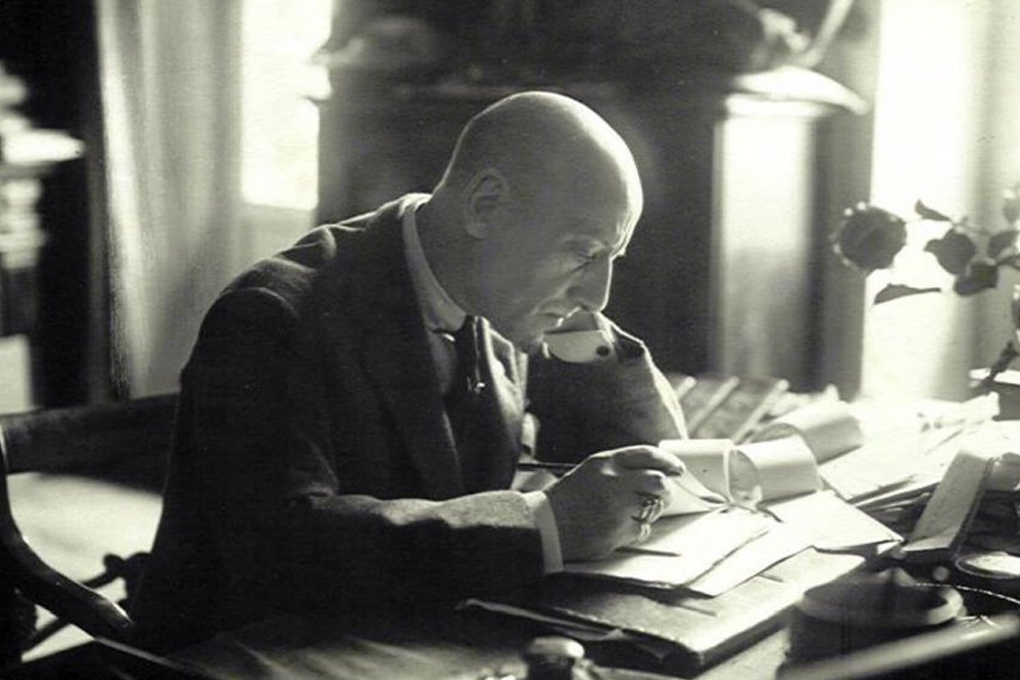

Storditi forse da tante trasformazioni, gli scrittori romani restano quasi silenziosi. A raccontarci questo momento cruciale della città, un’epoca che la cambierà per sempre e in modo radicale, è solo un giovane giornalista abruzzese, quel Gabriele D’Annunzio destinato a raggiungere presto una fama mondiale, anche per le sue gesta extra letterarie. Lo fa nel 1889, col suo romanzo Il Piacere, senza alcun dubbio il più straordinario spaccato della Roma fin de siècle.

La Roma poverissima e disperata appena uscita dal disastro della seconda guerra mondiale, ce la racconta invece un “burino”, uno arrivato in città da Sora, un paesello della Ciociaria, quella zona nel sud del Lazio che noi romani guardiamo sempre con sufficienza e un pizzico di scherno. Invece, con sguardo lucidissimo, quel ciociaro ci porta a girare per la Capitale, narrata attraverso gli occhi di un povero attacchino a cui avevano rubato la bici. Nessuno come Vittorio De Sica, ha saputo raccontare meglio la Roma degli anni Quaranta.

Quella degli anni Cinquanta, invece, è di nuovo appannaggio di un pescarese. Ennio Flaiano è un giornalista e uno scrittore, proprio come il suo concittadino D’Annunzio, e nel suo racconto Un marziano a Roma, ci narra in modo impeccabile quello spirito indolente che abbiamo noi romani, un animo capace di fagocitare e metabolizzare tutto – incluso l’arrivo degli extraterrestri – come se fosse la più grande banalità.

Negli stessi anni, in città, c’è anche un milanese. Si chiama Carlo Emilio Gadda. Paradossalmente è proprio lui, meneghino, che riesce a sdoganare il romanesco come lingua di spessore nazionale. Romanesco è il titolo di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Romanesco è il linguaggio dei personaggi di estrazione popolare che appaiono nel romanzo, in un intreccio multilinguistico, fra la lingua della borghesia e quella delle classi proletarie capitoline, che prima di Gadda nessuno era riuscito a rendere con efficacia.

A presentarci ancora meglio la lingua del proletariato capitolino, anzi del sottoproletariato delle borgate romane, ci penserà pochi anni dopo un poeta emiliano: Pier Paolo Pasolini. Dai Ragazzi di Vita ad Accattone, la Roma marginale di quegli anni è narrata in modo intenso e profondo, come nessun romano era mai riuscito a fare. E quando Pasolini girerà Mamma Roma, a fare da protagonista del suo film non potrà che essere “Nannarella”, ovvero la quintessenza stessa della romanità: l’attrice Anna Magnani.

Quintessenza della romanità che è anche la caratteristica di un film di grande successo come il Marchese del Grillo, opera che ha il volto di colui che era il monumento vivente della Roma di quegli anni: Alberto Sordi. A girare il film era stato un regista di Viareggio, un certo Mario Monicelli. Solo dopo la sua morte, in realtà, si scoprirà che Monicelli aveva barato sul suo luogo di nascita, nascita che era avvenuta a Roma, salvo poi trasferirsi in Toscana quando era ancora piccolissimo.

Resta il fatto che Monicelli si sentiva – e in fondo era – profondamente e orgogliosamente toscano: un immigrato arrivato nella Capitale per puro caso, solo perché il grande cinema, nel Novecento, si poteva fare solo a Roma, a Cinecittà. Una Roma che Monicelli aveva saputo raccontare nelle sue evoluzioni, in moltissimi film: da Guardie e Ladri, ai Soliti Ignoti, a Un eroe dei nostri tempi, a Risate di gioia, a Un borghese piccolo piccolo. Fino ad arrivare a quel Marchese, le note della cui colonna sonora costituiscono la suoneria telefonica preferita di qualunque romano che si senta orgogliosamente tale.

Un altro immigrato, di ancor più grande successo, era poi Federico Fellini. Arrivato in città da Rimini, Fellini è riuscito a dare di Roma un’immagine vincente diffusasi in tutto il mondo. Dolce Vita è un modo di dire che, fin da subito, ha cominciato a identificare la Capitale, non solo nella nostra penisola, ma anche oltreoceano, dove Fellini si recherà spesso per ritirare i suoi Oscar.

Oltre cinquant’anni dopo, a fare lo stesso identico percorso, ci penserà poi un napoletano: Paolo Sorrentino. Anche lui finirà per dover andare a Hollywood a ritirare un Oscar, mentre intanto il titolo di un suo film, La Grande Bellezza, era diventato il nuovo sinonimo di Roma.

E gli autori romani, nel frattempo, in tutti questi anni, erano rimasti tutti con le mani in mano? Beh no. C’era stato Roberto Rossellini con la sua Roma Città Aperta. C’era stato Luigi Magni col suo Per grazia ricevuta, il suo In nome del Papa Re, il suo In nome del Popolo Sovrano. E poi Moravia e Gli Indifferenti. Ed Elsa Morante. E Lina Wertmuller. In tempi più recenti, Matteo Garrone.

Nessuno di loro, però, ha finora saputo raccontare Roma e la romanità, con la stessa originalità, la stessa profondità, la stessa efficacia che hanno dimostrato tantissimi “forestieri”. Se questa sia una “legge di natura” oppure solo un dato temporaneo – anche se è una temporaneità che dura ormai da quasi centocinquant’anni – non saprei dirlo.

Forse, semplicemente, noi romani diamo Roma un po’ troppo per scontata. Ne siamo talmente immersi che finiamo per non vederla. Un forestiero, invece, mantiene lo sguardo curioso di un bambino, il piglio di un esploratore, capace di cogliere dettagli, atmosfere, particolarità che, chi è nato qui, finisce per credere siano qualcosa di naturale come l’aria che respira. Ed è impossibile raccontare l’aria.

Aggiungerei Siccità.