Faida, vendetta e giustizia

Quando i Longobardi calarono in Italia, una delle loro prime preoccupazioni, per non avere più – agli occhi dei romani che abitavano la penisola – un’aria da rozzi parvenu, fu quella di codificare le proprie norme comportamentali. Questo perché è una cosa volgare e da “barbari” quella di tramandare tutto oralmente, ma chi si propone di guidare il paese che ha dato vita alla grande civiltà latina, non può non avere leggi scritte.

Perciò, con questo nobile intento, i re longobardi chiamarono a corte dei copisti romani, gente dotta e che conosceva bene il latino, per tradurre le proprie leggi, nella lingua parlata nei nuovi territori conquistati. Fra queste norme del diritto longobardo, vi era anche il diritto di faida, cioè una serie di regole ben codificate, che stabilivano i limiti entro i quali fosse consentito vendicare quei parenti e congiunti che fossero stati uccisi, o che avessero subito un torto.

Alla parola “faida”, però, i copisti trasecolarono. Fino ad allora non l’avevano mai sentita. Il termine e il concetto stesso, era originale longobardo. Non solo non aveva equivalenti nel diritto romano, ma anche come pensiero, dai romani non veniva proprio compreso. Dopo un lungo tentennamento, nel testo scritto in latino, la parola “faida” fu perciò tradotta col termine “inimicizia”. Termine che ovviamente non significa la stessa cosa. Però, per i romani di allora, non c’era niente di meglio e di più simile, nella lingua di Cesare e di Virgilio.

I longobardi rimasero in Italia per più di due secoli, fino all’arrivo di Carlo Magno. Fu un periodo di tempo sufficientemente lungo per fare entrare, lentamente, il concetto di faida nella testa e nell’animo dei romani. Tanto che, ancora oggi, a sentire parlare di “faida”, noi non trasecoliamo più come quegli antichi copisti. Sappiamo bene di cosa si stia parlando, anche se spesso la consideriamo una cosa rozza e violenta, degna di una cultura mafiosa e non di uno stato civile.

Eppure, ancora cinquecento anni dopo la cacciata dei longobardi, un uomo colto e raffinatissimo, padre nobile della nostra lingua e della nostra cultura, come Dante Alighieri, continuava a fare coincidere il concetto di giustizia con quello di faida. Così come tutti i suoi contemporanei, d’altronde, senza che per questo nessuno di loro si sentisse una sorta di “boss” della ‘ndrangheta.

Tant’è che, quando nell’inferno, Dante incontra il suo parente Geri del Bello – che era stato ammazzato qualche anno prima – anziché andare a salutarlo, si nasconde per non farsi riconoscere da lui. Questo perché Dante si vergognava di non avere ancora vendicato l’omicidio del parente, di non aver ucciso a sua volta gli assassini.

Cosa che, tra l’altro, puntualmente avverrà, per mano di alcuni parenti dell’Alighieri, qualche anno dopo la stesura della Divina Commedia. Perché questo era il concetto di giustizia nella raffinatissima Italia del 1300: occhio per occhio, come nell’Antico Testamento.

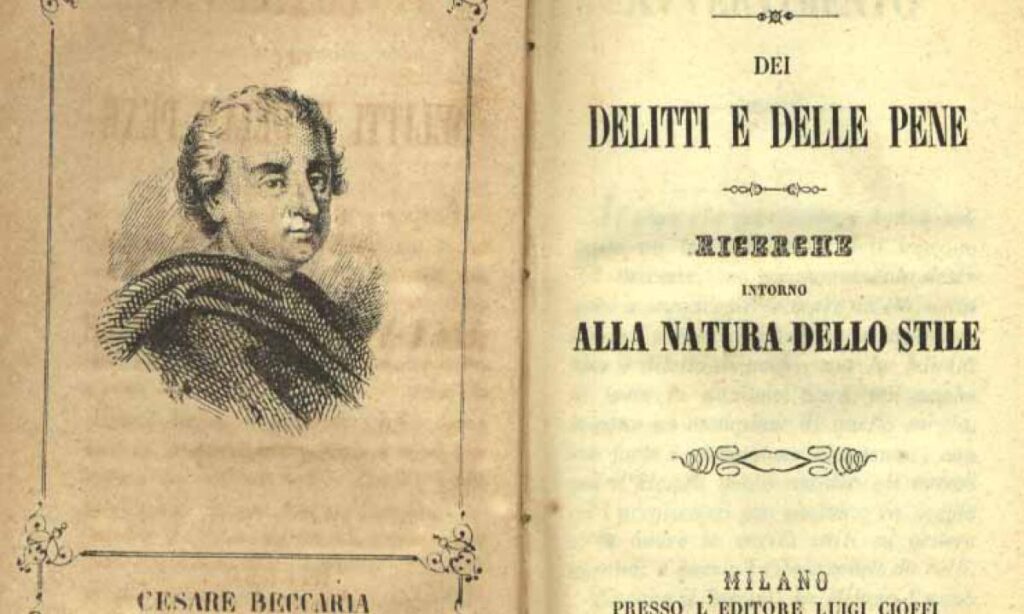

Nei secoli successivi, l’Italia è lentamente cambiata, dando anche i natali a Cesare Beccaria, l’autore del libro “Dei delitti e delle pene”, un testo in cui si minava alle fondamenta quel parallelo fra vendetta e giustizia che, da un millennio almeno, veniva dato quasi per scontato. Un testo che, tra le altre cose, chiedeva l’abolizione definitiva della pena di morte.

E oggi? Duecentotrent’anni dopo la morte di Cesare Beccaria, l’Italia di oggi è diventata una sorta di strano mix, in cui la cultura dell’illuminismo e quella del diritto longobardo si mescolano, dimostrando di avere ancora entrambe una grande forza e una pari vivacità, nell’animo profondo degli italiani.

E così, dopo la sentenza che ha condannato all’ergastolo – cioè la forma di punizione più simile alla pena di morte che vi sia oggi nell’ordinamento italiano – gli assassini di Willy Monteiro, il ragazzo di Colleferro ucciso nel 2020, alcuni giornali e molti profili social oggi scrivono orgogliosi: “Giustizia è fatta”. Spesso tutto maiuscolo e con l’aggiunta di uno o più punti esclamativi.

Questo avviene anche all’interno di ambienti di sinistra, poiché, nei mesi scorsi, il povero Willy è stato più volte elevato a simbolo dell’integrazione, a martire della multiculturalità, cioè delle battaglie identitarie della sinistra attuale. Si tratta degli stessi ambienti che però, in qualche caso, appena pochi giorni fa, consigliavano di seguire la strada dell’oblio e del perdono, di fronte alla possibilità di riaprire le ferite degli anni di piombo, con l’ipotesi – poi negata dalla Francia – di estradare alcuni brigatisti in Italia, per poterne eseguire le condanne.

Certo, da una parte parliamo di vicende vecchie ormai di cinquant’anni, come i delitti del terrorismo, dall’altra di una tragedia ancora fresca, che ha sconvolto non solo i parenti e gli amici di Willy, ma un’intera comunità. Però, in entrambi i casi, è bene seguire uno stesso percorso logico, una stessa idea di giustizia e uno stesso concetto di cosa sia bene per la nostra società.

C’è dunque davvero da gioire per una condanna all’ergastolo? Forse sì. Esultare per quella sentenza, è umanamente comprensibile. È anche una sorta di risarcimento morale. Io per primo avrei trovato profondamente “ingiusta” un’eventuale assoluzione degli imputati. L’importante è però essere coscienti che gioire per quello, non è qualcosa di psicologicamente così dissimile dal concetto di faida, tanto caro ai longobardi e che tanto imbarazzo provocò nei copisti latini: una compensazione, più che un atto di giustizia.

Il concetto di “giustizia” è sempre labile e sfuggente. Non è mai qualcosa di assoluto, di vero per tutti, d’immutabile. Cambia, a seconda dell’humus culturale e sociale delle diverse epoche. Cambia, a seconda della sensibilità individuale di ciascuno e della prospettiva da cui si osservano le cose.

Perciò, forse la condanna all’ergastolo dei fratelli Bianchi – gli assassini di Willy Monteiro – è stata giusta. Forse no. Resta il fatto che, nella nostra società, un omicidio è comunque una sconfitta per l’intera società. È un evento che rompe il patto sociale. E nessuna sentenza, di condanna o di assoluzione, potrà mai riportare in vita nessuna vittima, né risanare fino in fondo quella rottura.